12月に入ると諸用で忙しくなります(;´Д`)

釣りに行けるどころか

オフシーズンに入っているので

ハイシーズンでは手が付けづらいハンドメイド系に

手を付けたいのですがなかなか作業は進みません

(-_-;)

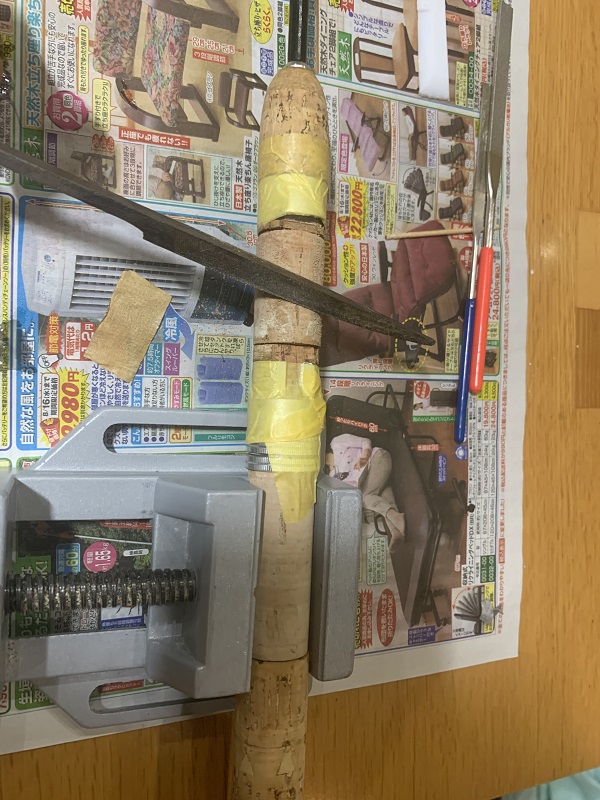

10月に中古で購入して

11月にカスタムし始めたロッドがありました

川路のC&Rに持って行って使用してみたら

ミノーはいいかもしれませんが

スプーンの飛距離が厳しいと思い(汗)

ガイドをカスタムすることにしました

時間があるときに付いていたガイドを外して

8個から7個に変更(飛距離を出したいので)

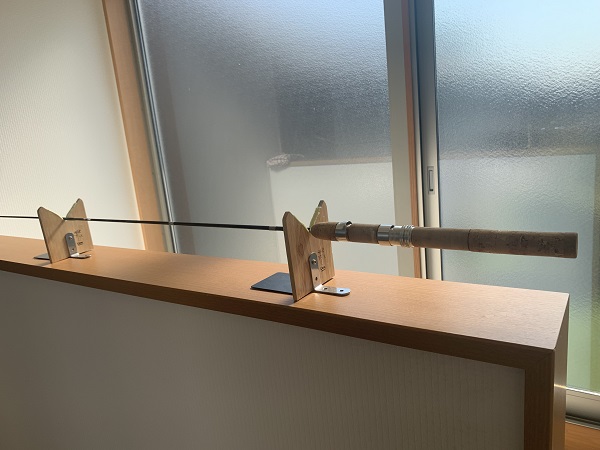

一番手元の25mm径のガイドをHIGHガイド

(高さがあるガイド)にして

糸抜けしやすくしようとガイド変更をしました

元のガイドが写っていませんが

高さがある分だけ手前に持ってこれるので

バットの固定に大いに役にたってくれます

それと購入した根元に近いガイドはステンレス製

元からついてるガイドは

チタン製の高価なものでしたが

手前に近くなるほど持ち重りが感じなくなるので

大丈夫だろうと投入してみました

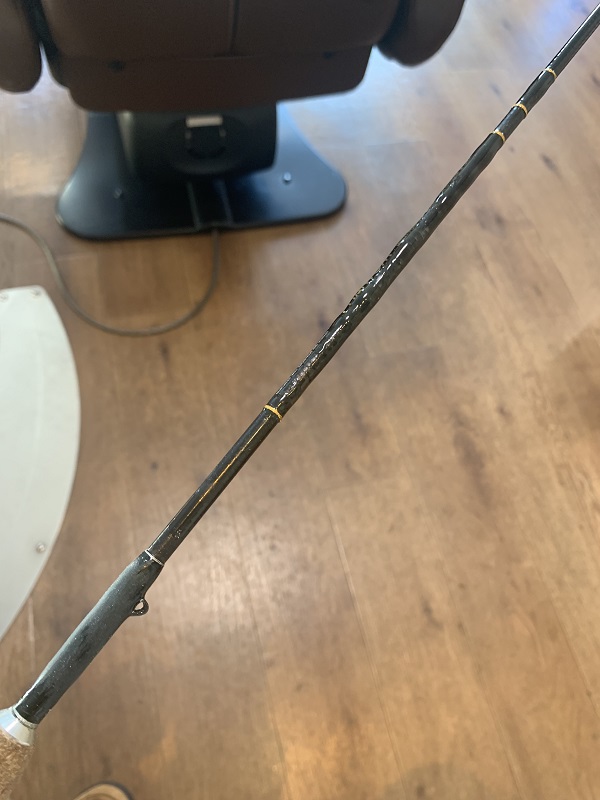

ガイド位置を固定して

スレッドを巻いていきます

実際に思った以上に持ち重りの心配がなかったのは

良かったです^_^;

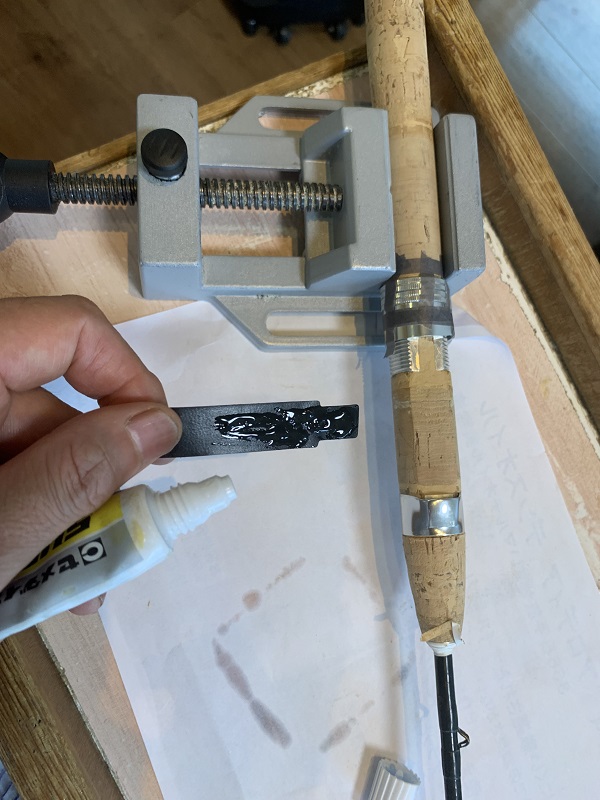

一回目のエポキシ塗りです^_^;

薄くつけてガイドを固定します

ちょいアクシデントが(-_-;)

根本近くのガイドを位置決めしてる

最中に隙間ができてしまい

分からずにエポキシでコーティングしたら

ガイドの根本までスレッドが巻ききらずに

固定不完全な状況になってしまいました(~_~;)

スレッドを足して根本近くまで持っていき

巻き直しの箇所に再塗布して塗り直しです( ;∀;)

だいたいある程度エポキシで固めた後に

川治に行って確かめてみました ↓

晩秋を感じながら川治のC&Rに行って来ました(^^♪ – ヘア&リラクゼーション Maverick

で、釣りして感じたことがありまして

ガイドの位置決めで根本に持ってきた

ガイドの抜けは問題ないのですが

ルアーが思った以上に飛ばない(-_-;)

原因は何か考えてみました

トップガイドの径が細く感じていたのですが

元のガイド径が5mm

個人的には6mmにしたかったのですが

元からついてるガイド径の兼ね合いもあって

5.5mm径の大きさのガイドを注文しました

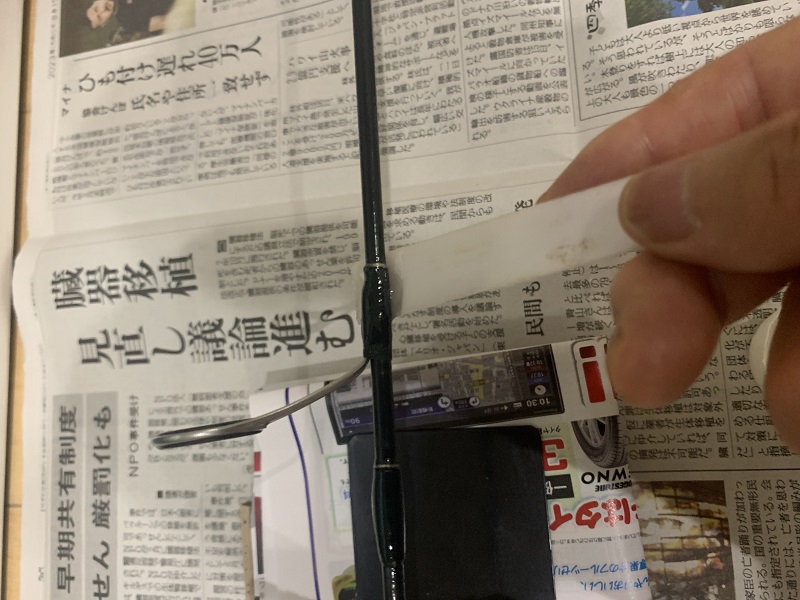

写真では わかりづらいですが

上が5mm内径で

下が5.5mm内径

写真では分かりづらいですが

肉眼ではハッキリと大きさが違います

6mm径にしなかったのは

先重りが怖かったので(-。-;

ロッドもガイドの大きくなれば

ガイド抜けがいいのですが

単純に重くなりやすいです(汗)

今時のルアーロッドはガイドの傾向が

小口径で多めに付いている様な気がしてます

(あくまで僕主観が入った考え方ですが)

ロッド扱いづらくなると

釣りが難しくなってしまいます

先端をライターであぶってペンチで取ります

この上からスレッド巻きなおして

エポキシを再度塗り直します

その後に元から付いていたガイド跡を

消すためや

紙やすりでガイドを削り直しては

エポキシコーティングし直して

ロッドを仕上げていきます

ロッドを購入した際に

ロッドカバーを購入しました

親切な店員さんがいて

一緒に探してくれたんですが

丁度良い長さが無くて

購入した物も長さが少し足りませんでした

どうしても先端が出てしまうので

マジックテープの位置をずらします

更に縫い付けて元からあったマジックテープには

干渉しないように上から重ねてマジックテープを

張り付けします

新しくマジックテープを縫い付けて

完成させました

(作業的にこれも結構しんどかったです)(@_@;)

わかりづらいですが(;^_^

ガイドの付け直しが完成です

忙しくて試し投げは出来ませんでしたが

もうこれで慣れていこうと

心に決めましたσ(^_^;)

ガイドのエポキシ塗布も

いまだに慣れが必要な感じですが

頑張った分だけちょっとづつ上手くなったような?

気がしてます(^^♪

錯覚だっていいんです(^▽^;)

メーカーさんならもっと絞り込んでいくんでしょうが

僕の素人ロッドメイキングではこれが限界なので

「お前と一緒に!」と決めました

↑ なんか「演歌」のフレーズみたいに聞こえます

気のせいでしょうか(^▽^;)

来年は時間を見つけて

川治で試し釣りが出来たらと

思う今日この頃です

これから大みそかに向けて

皆さんも寒い中

色々と忙しいと思いますが

とりあえず僕の今年最後の投稿になります

(趣味の方ですが)

今年一年間お付き合いくださって

ありがとうございました<m(__)m>

来年も飽き足らず(?!)

お付き合いの程 よろしくお願いします(^^♪

平野 敏之